原文

Pres de

Rion, & proche à blanche laine

1,

Aries, Taurus, Cancer, Leo, la

2 Vierge:

Mars, Iupiter, le

Sol ardra3 grand plaine,

Boys

4 & cités

5, lettres

6 cachés

7 au cierge

8.

異文

(1) à blanche laine : Blanchelaine 1672

(2) la : La 1672

(3) ardra : ardera 1597 1600 1610 1627 1644 1650Ri 1653 1665 1716 1840

(4) Boys : Bloys 1649Ca 1650Le 1667 1668

(5) cités : Citez 1672

(6) lettres : lettre 1644 1653 1665, Lettres 1672

(7) cachés : caché 1588-89, cacxez 1627

(8) cierge : Cierge 1672

校訂

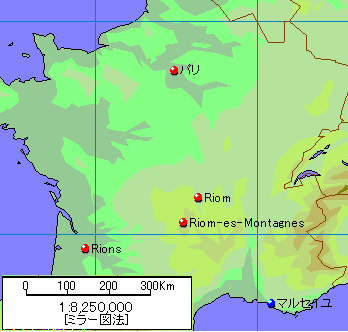

Rion については大別して星座(Trion, Orion)と地名(Riom, Rions)の2系統の校訂の仕方がある(詳しくは

Rionを参照)。

日本語訳

白い羊毛に近いリオンのそばで

― 白羊宮、金牛宮、巨蟹宮、獅子宮、処女宮、

火星、木星、太陽 ― それが焼くだろう、大平原と

木々と都市を。手紙は爉で封をされる。

訳について

大乗訳はいくつも問題がある。

1行目「ライオンの近くを白い羊毛にむかって」は、Rion を Lion と同一視するのが疑問。

ヘンリー・C・ロバーツの英訳ではそのまま Rion となっている。

2行目「白羊宮 金牛宮 かに座 しし座 乙女座」は、内容的には間違いではないが、なぜ最初の2つだけ12宮の名前で残りが12星座なのかよく分からない。原文を見ると乙女座(la Vierge)のみフランス語で後はラテン語である。使い分けるのなら、そうした単語の使い分けに準じた方が良かったのではないだろうか。当「大事典」では特に訳し分けはしなかった。単なる韻律の都合だろうと判断したためである。

3行目「火星 木星 太陽がはっきり燃えていて」は誤訳。これに対し、元になったはずのロバーツの英訳は Mars, Jupiter, the Sun shall burn a great plain, で、特におかしなところはない。

4行目「森と町々 手紙はローソクの中にかくれる」は不適切。校訂の欄で指摘したように、この場合の cachées (隠された)は cachetées (封をされた)の語中音省略であろう。また、原文どおり cachées (隠された)を採用するとしても、受動態で訳されるべき。

山根訳はそれにくらべるとまともだが、1行目「獅子に近く 白いむく毛に接し」の「獅子」が不適切なのは上で述べたことと同じ。エリカ・チータムの原書では

Trionと見なしているので、日本語版独自の不適切な訳である。

4行目「山も市も 手紙は大蝋燭に隠されて」については、bois を「山」とするのが意訳にしても少々訳しすぎに思える。後半の問題点は大乗訳と同じ。

信奉者側の見解

ジョン・ホーグは、火星、木星、太陽がこれらの星座で合になる時期として1987年と1991年を挙げ、1987年にはプロヴァンスなどで山火事があったと述べている。また、1997年のヘール・ボップ彗星は大熊座や小熊座の近くを流れ、翌年には火星、木星、太陽の合があったとも述べている。ほかに、2011年や2035年も挙げているが、全体としてあまり具体的には述べていない。

エリカ・チータム『

ノストラダムス全予言』では、2行目で牡羊座から乙女座まで順に並べている中で、双子座が抜けているのは、双子座が司る通信機能の麻痺を予言したかったからだろうと述べられている。ただし、この解釈は原書にないので日本語版独自の加筆だろう。

中村惠一は西洋人のオーストラリア大陸への到達と解釈した。彼は

Rion を「黒」とするロバーツの解釈を踏襲しつつ、「黒」が逆に綴られているから「白」で、「白い羊毛」ともどもオーストラリア大陸のことと解釈した。2行目の星座の列挙では双子座が欠けていることに特別な意味を見出し、双子のような島からなるニュージーランドの隠喩とした。

中村は太陽、火星、木星が火の大三角を形成する守護星であることにも着目し、オーストラリアの暑さを強調しているとした。また、4行目は蝋燭からの連想で「燭台」(candélabre)を導き出し、首都キャンベラ(Canberra)の名前が隠されているとした。

ヴライク・イオネスクは

Rion を

Trion と理解したうえで「北極」の隠喩とし、さらに蝋燭(cierge)をラテン語に直し(Cereus)、一部の文字をフランス式に置換し(Sereus)、さらにアナグラムする(U. eR. eS. S)という手法でソビエト連邦を導いた。

その上で、2行目から3行目にかけては、白羊宮・金牛宮に火星、巨蟹宮に木星、獅子宮・処女宮に太陽という星位を示しているものとし、1990年夏にソ連で核爆発が起こると解釈した。彼は仮に21世紀の事件なら2084年が該当するとも述べていた。

同時代的な視点

エドガー・レオニは「白い羊毛」は天の川、「大平原」はロンバルディではないかとしているが、詳しくは述べていない。

ピエール・ブランダムールは、2行目に示されている星座を季節の提示と見て、春から秋にかけて、リオン(Riom)と「白い羊毛」(謎の地名)で、大平原、都市、木々が燃えることの予言と解釈した。3行目の「火星、木星、太陽」は、それらの合によって、その災いが引き起こされることを示しているという。

ピーター・ラメジャラーは、1551年から1553年の星位が示されていると推測したが、事件自体は特定できないとした。

ロジェ・プレヴォはフランス中西部の都市リオン(Rions)と解釈し、1562年7月にその辺りで起こった戦いと関連付けている。この年、一帯は猛暑に見舞われた。近隣には白い服装(「白い羊毛」)で知られるシトー会修道院などもあり、情景はある程度一致している。

ただし、この詩の初出は1557年9月なので、事後的にモデルにしたと見ることはできないだろう。

ジャン=ポール・クレベールは「白い羊毛」(blanche laine)は冠雪した山の比喩か「白い平原」(blanche plaine)ではないかとし、「リオン」とは山間の村落リオン=エス=モンターニュであろうと推測した。

2行目と3行目前半は星位で、それらの星座の時期に火星と木星の合があることで、都市や木々が燃える事につながるという意味だろうとした。ただし、リオンと読むことについては、ほかの予言に登場していない地名であることから、慎重な姿勢も示している。

なお、2行目の星位に「双児宮」が欠けていることについては、誰も重視していない。ブランダムールによれば、この場合の Aries は3音節、Taurus は1音節、Cancer は2音節、Leo は1音節、La Vierge は3音節で都合10音節だという。

かなり窮屈な読み方なのが明らかで、そこに標準的には3音節を使う Gemini は入れづらいという事情もあったのではないだろうか。

※記事へのお問い合わせ等がある場合、最上部のタブの「ツール」>「管理者に連絡」をご活用ください。

最終更新:2010年09月09日 20:29